Topics

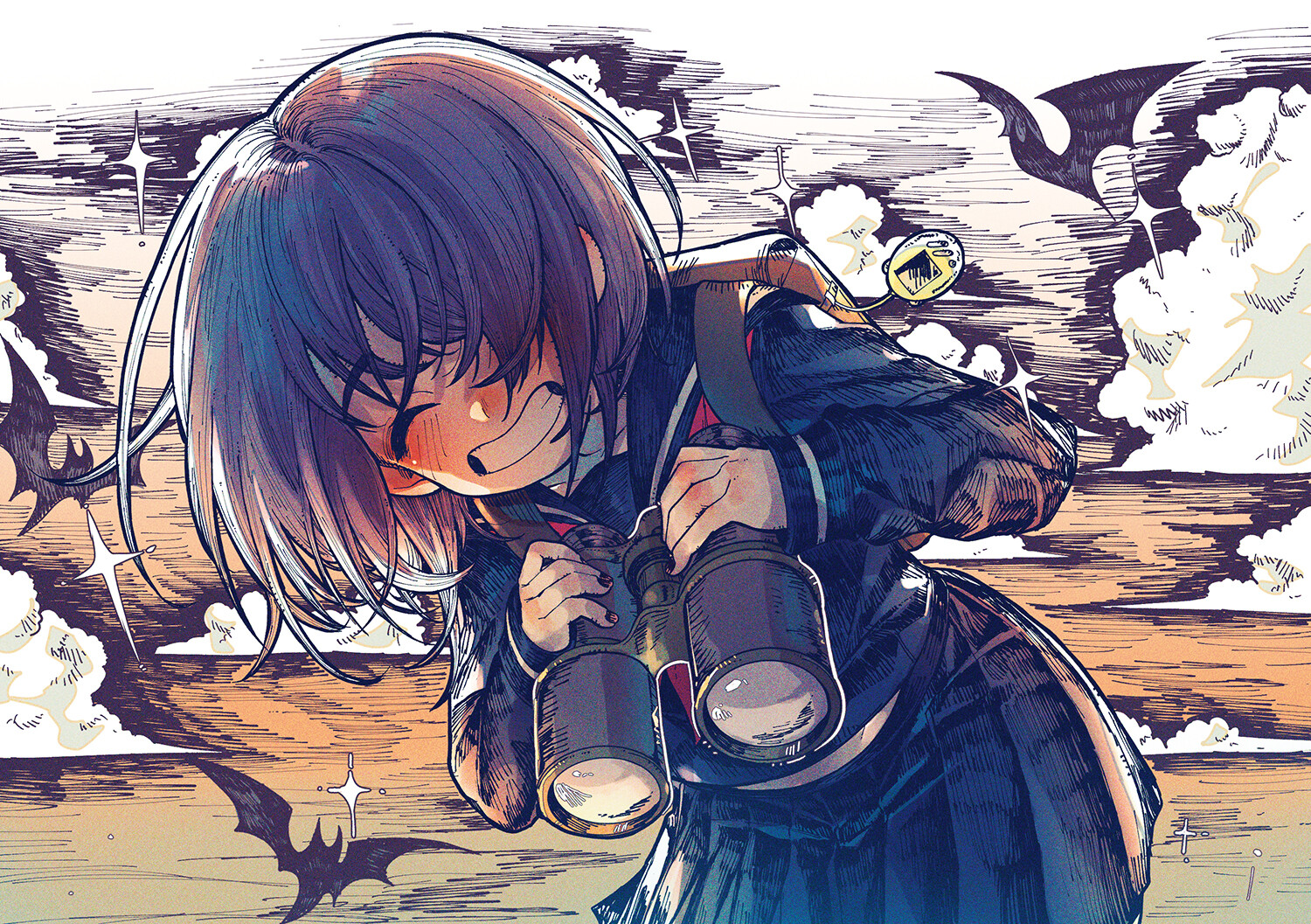

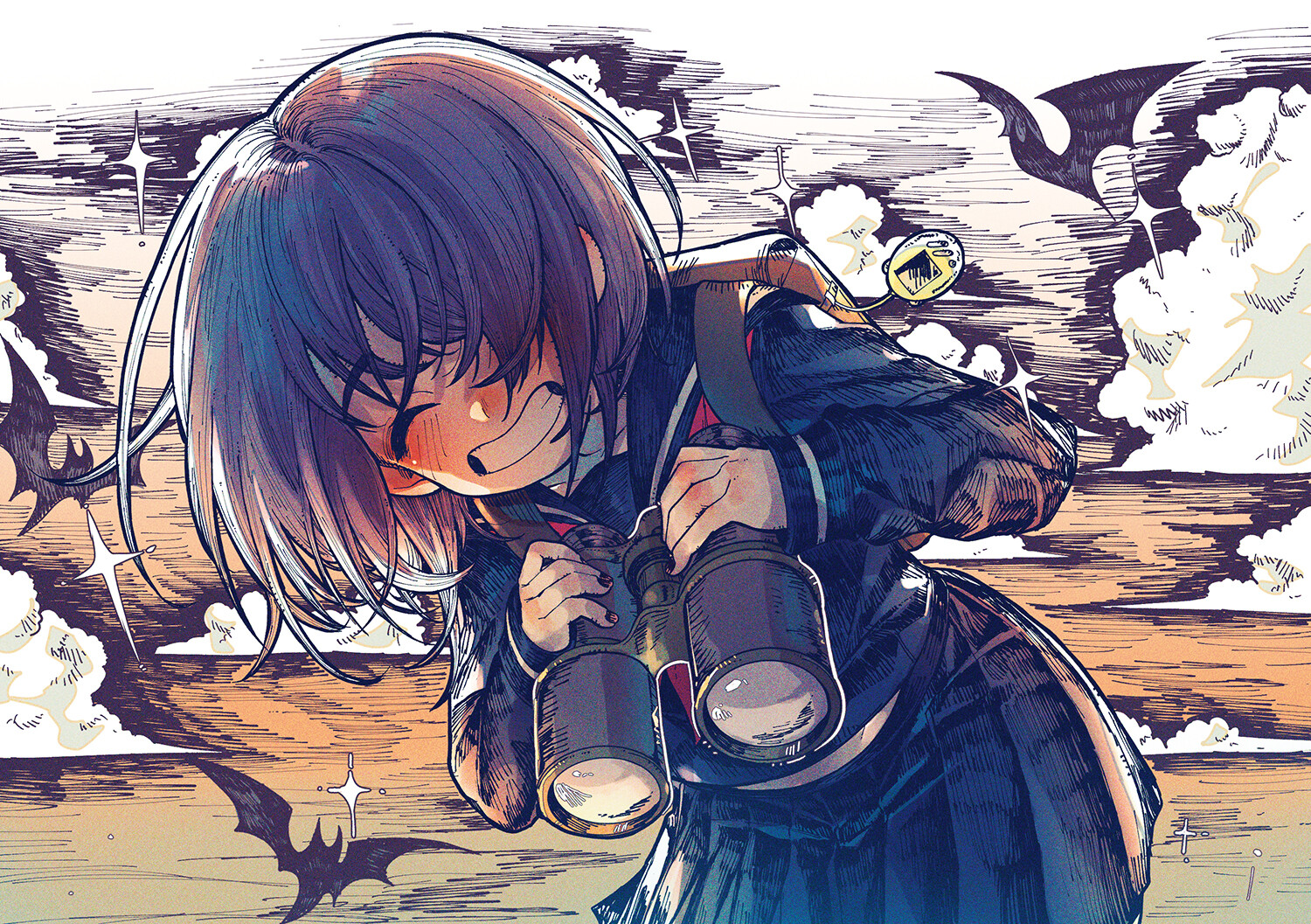

vol.5 「あたし○○やりたい!」 vol.5 「あたし○○やりたい!」

イラストレーション:瀬兎一也

受験はフェア(公平)。それが当たり前だと思っていただけに、一部の医大が女子の受験者を減点して、男子を優先的に合格させていたニュースは衝撃だった。現代では多くの人が、この世は男女平等だと思っている。けれどそれは、男女差別が見えにくい場所に押し隠され、気がつきにくいものになっているだけ。わたしも若いときは、それがわかってなかった。

1999年、映画づくりを学びに、大阪芸大の映像学科に入った。映画はチームでつくるもの。全体の方向性を決めてスタッフを束ねる監督を筆頭に、脚本、撮影、照明、美術、出演者など、大勢がかかわる。当時の映像学科の男女比はほぼ半々だった。けれど、監督や、実際にカメラを回す撮影をやるのは、基本的には男子だった。

これも入学したあとで知ったことだけど、映画の現場というのは、とてもマッチョな世界なのだ。つまり男性的で、体育会系。なにしろハリウッドがそうなのだから。この業界ではセクハラとパワハラが常態化していたことが、#MeToo運動によって世界中に知れわたった。言うまでもなく、医大が女子を減点していたのと、根っこは同じ。

大学に入ってすぐの実習で何人かと班をつくり、試し撮りのようなことをした。男子がカメラを回すことになり、わたしは出演することになった。正直、悪い気はしなかった。演技はなく、ただ座っているだけとはいえ、女優気分だ。その次の実習は、ほんの数秒ながら、ドラマのワンシーンをつくるというものだった。前回ただ座ってるだけだったからと、わたしに監督のお鉢が回ってきた。

男女混合チームにおいて、わたしがリーダーのポジションについたのは、後にも先にもこのときだけだった。監督の仕事は楽しかった。「こうして」と出演者にお願いし、「こう撮って」と撮影に指示を出し、「こう繋いで」と編集に注文した。出来上がったわずか数秒のワンシーンも、自分にはけっこういい出来に思えた。だけどわたしは二度と監督をやらなかった。監督を決めるときに、自分から手を挙げられなかったのだ。男子を押しのけてでしゃばってると思われたくなかったんだろう。空気を読んだと言うべきか。

最近の大阪芸大の男女比を見ると、女子の方がほんの少し多いようだ。でも、女子が男子に遠慮していないかはわからない。映画監督に限らず、オーケストラの指揮でも、舞台の演出家でも、女の子たちが「あたし○○やりたい!」と、元気いっぱい手を挙げられる場所になっていたらいいな。

●山内 マリコ(やまうち まりこ)1980年富山県生まれ。作家。大阪芸術大学映像学科卒業。2008年、「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞し、2012年『ここは退屈迎えに来て』でデビュー。同作と『アズミ・ハルコは行方不明』は映画化もされた。2021年には『あのこは貴族』も映画公開予定。『山内マリコの美術館は一人で行く派展』などエッセイも多数。