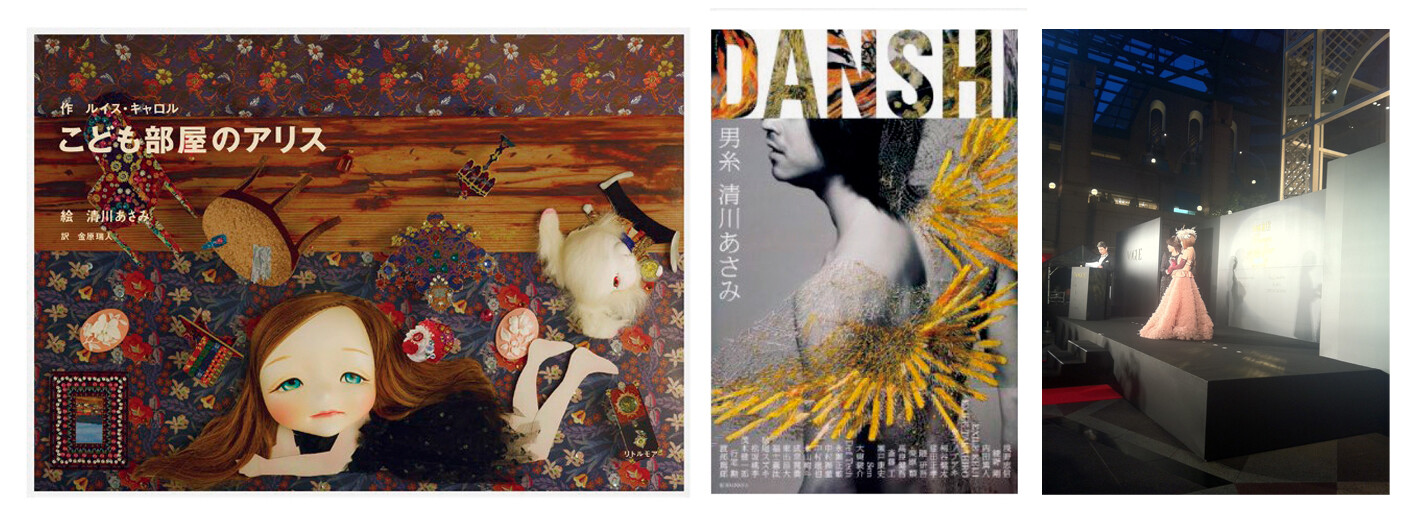

【清川あさみ】

はじめから、途中を少し、そしてこれから。

【清川あさみ】はじめから、途中を少し、そしてこれから。

淡路島に生まれ育ち、コムデギャルソンやヴィヴィアン・ウェストウッドを着ていた高校生の彼女はアーティストになる未来(=現在)を思い描いていたのだろうか。そして彼女はどんな未来に向かっているのだろうか。アーティスト清川あさみの、これまでと、これからを、詳細に聞きとったインタビューを通じて、ぜひ「それぞれのじぶん」を考えるきっかけにしてほしい。

Interview: Yoshio Suzuki

今もそうですし、昔からそうなんですけど、作ることが日常なんです、私。だからいつからアーティストなのって言われると難しい。人と初めて交流が持てたというか、コミュニケーションが取れたのが絵だったり、初めて満たされた遊びが物作りでした。0歳の時は小児麻痺で手が不自由で、機械をつけて育ちました。また、4歳のときに交通事故に遭ったんです。死にかけるほどの……片足骨折です(笑)。地元の淡路島に大きな病院がなかったので、徳島だかどこかに一人で1ヵ月、病院に入院しました。母は週末通って来てくれるんですが、同じく入院しているおじいちゃん、おばあちゃんと仲良くなる術として、絵があったんです。私が似顔絵を描くと「すごいっ」って褒められて。「わたしも描いて」みたいな。この頃『幸せな王子』、『最後の一葉』を母に読み聞かせてもらい、衝撃を受けました。

小学校に上がってからは家の近くにある田んぼや原っぱに自分で滑り台作ったり、公園を作ったりして、ナントカ国と名づけた自分のワールド。ディズニーランド気取りですね(笑)。友だちや妹をそこに招くのが好きでした。お弁当とか持って来てもらって。「ようこそ、ナントカ国へ」って。そういう遊びが好きでした。人が喜んでくれて、仲良くなれた瞬間。それは物作りがきっかけだったことが多かったと思います。

母親はすごく厳しかったんですけど、図工や美術の点数は運が良いのかずっと5(最高評価)。いつもそれは褒められていました、賞はたくさん獲ってましたね。賞を獲るのが日常というくらいに。今回は何々賞だった、金賞だったとかって。公務員だった親は、私も将来は美術の先生とか、保育園の先生になると考えていたでしょう。

でも、私は当時、学校とか義務教育というものが本当に苦手で。毎日同じことをやらないといけないし、自分が学びたいこととは違うことを日常的にやらなきゃいけないから。物作りする時間以外は苦痛で仕方なかったです。図工や美術はずっと成績が良かったので、それが一つあっただけで、何とか過ごせましたね。自分の本音と現実にはギャップがあって、他人や社会に合わせていました。だから一人の時間が好きで、家の中にある図書室に引きこもっていることが多かった。親もあさみは部屋から出て来ないねみたいに言ってて。自分の時間を大事にしていました。山を描いたり、工事現場やお寺を描いたりするのが好きだったので、スケッチは行ってはいましたね。

川久保玲さんの服を着ることは考え方を

身につけること。自分も強くなれた

身につけること。自分も強くなれた

自分の中で分岐点はいくつかあったんですが、一番自我が芽生えて、自分の好きなものを見つけ出したのは高校一年生のときです。それまでギャップがあっても我慢して人に合わせていたんですけど、それをやめることにしました。清川家は素朴な格好が普通な家族なので、挑戦でしたけど、初めての試みで、奇抜なデザインの黄色いリュックサックで入学式に行こうと決めたんです。いろいろな意味で大きくはみ出してしまおうって。好きな色とか、好きなものを着ようって思った。1995年ですね。コムデギャルソンとか、ヒステリックグラマーとかヴィヴィアン・ウェストウッドに出会ってすごく衝撃を受けたんです。私にとって、一番最初に出会った“アート作品”がコムデギャルソン。コムデギャルソンやヴィヴィアン・ウェストウッドの世界観でした。でも、淡路島には当時ジャスコくらいで、毎週フェリーに乗って神戸に買いものに行ってました。船で30分くらいです。台風でも行ってましたね。淡路島にもちょっとしたDCブランドのセレクトショップみたいなものがあって、そこでバイトをしたり。私も16歳で全身、ヴィヴィアンとかギャルソンという、誰の為でもなく、ただその格好で、島で生活していました。

川久保玲さんの服を着ることで、その考え方を身につけていけて、自分も強くなれる気がしました。ボロボロな服をカッコいいって言ったり、デコボコしたこぶドレスまでカッコいいって。ジェンダーの意識も進んでいたし。そうやって最初に好きになったのは一般的な意味のアートじゃなくて、川久保玲さんでした。大きな影響を受けました。

美術予備校は大阪の中之島美術学院に通っていました。夏期講習、冬季講習に集中して、大阪にホテルを借りて、講習を受けに行ってたんです。関西の美大を受けるつもりで。高校も受験だったので、(阪神大震災の最中)推薦をもらい進学する予定でした。美術部にも入っていたんですけど、そこでみんな同じ絵を描いているのを見たとき、自分がずっとデッサンをやっていくのは違う気がするな、これがやりたいわけじゃないなって思い始めてきて。そうしたら、先生に「そのまま推薦で美大に行くのもあり。もうひとつの案として、あなたはファッションが好きだから、東京が向いてるって思う」と言われて、ちょうどファッションに目覚めたところだったので、それで風のように方向転換して、東京に行く事になりました。

淡路島から東京に出て来たその日に

スカウトされてモデルになった

スカウトされてモデルになった

とりあえず、島を出たかったんです。関西に一度出て、自分の知らない場所に行きたかった。まあ、東京だったらいいんじゃない、みたいな感じで両親も出してくれて。それで東京に来てその日にスカウトされたんです。

それまで東京にはディズニーランドに行くために来たくらいだったんですが、住むため、学校のために上京したら、その日にモデルをやらないかってスカウトされて、人から必要とされるとか求められることって初めてでした。社会との接続ですよね。そうやって初めて仕事することになったのが18歳で、そのときに出た雑誌ですごく話題になった記憶があります。

島で自分の中にエネルギーが溜まって渦巻いてたんでしょうね。何かしたい。もうなんでも良かったんです。飛び込むみたいに。誰か知らないけど、後先考えずついていきました。そうしたら、プロのモデルと並んで撮影される現場でした。

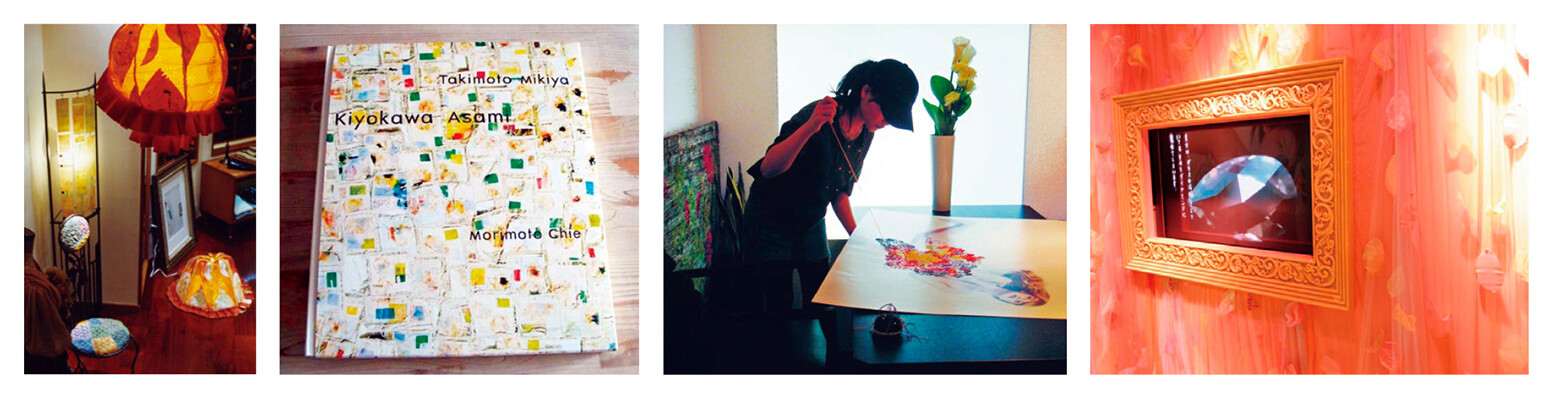

私は身長が一番小さかったので、自分がモデルをやっていくとか、そこは良くわからなかったんですけど、自分が信じてきたものや美しいってあるじゃないですか、それとずっと向き合ってきたわけだから、私なりに提案できる美しさはあるかもしれない、と。身長はちっちゃくってもやり方次第で可愛く服を着こなせる自信みたいなのはありました。そうやって提案したところ、とても読者に響いて、すごく人気が出たんです。ちっちゃくたってセンスよく着こなせるファッションを提案したり、一緒にページを作ったりして、いろいろと企画からやったりしてました。メディアとのおつきあいはそこがスタートですね。雑誌でいうと『Zipper』、『STREET』、『FRUiT』、『CUTiE』、『peewee』、『anan』とか。

学校に通って、雑誌の撮影に行って

スタイリストもやり、夜はクラブで遊ぶ

スタイリストもやり、夜はクラブで遊ぶ

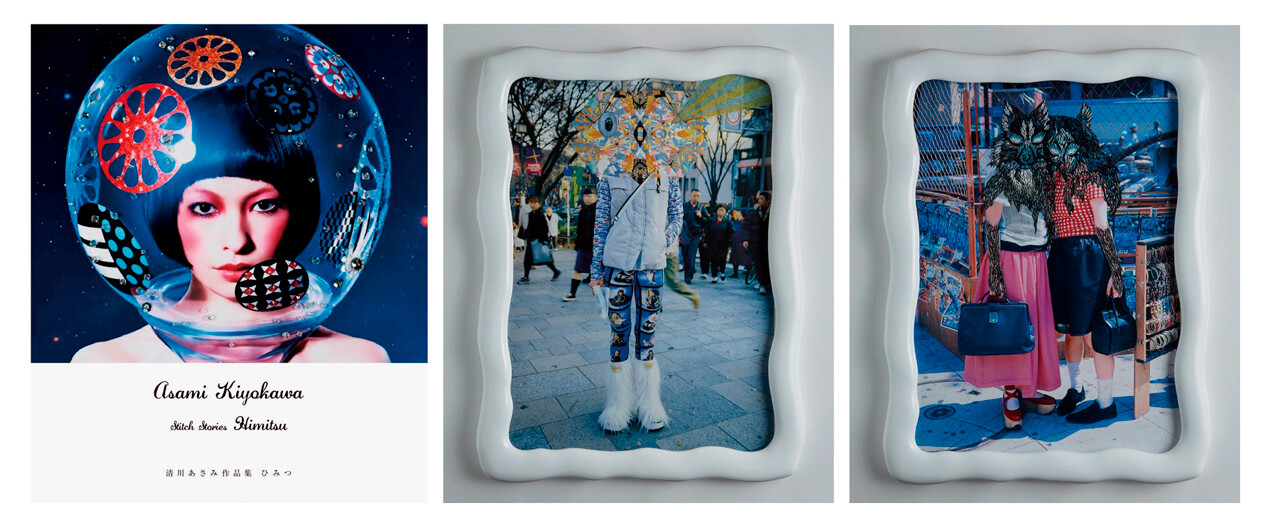

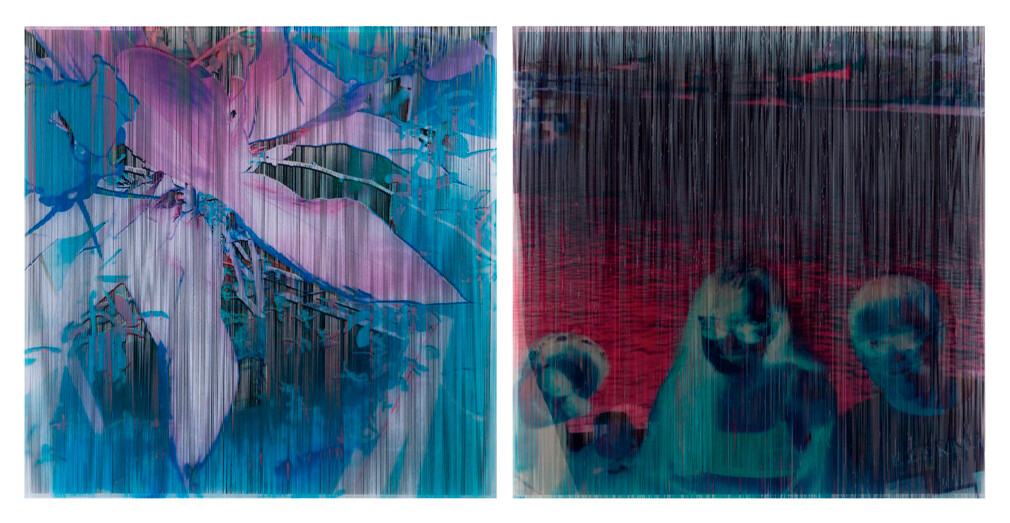

高校生のとき、黄色いリュックを背負った瞬間が自分の中ではけっこう思い切りでしたけど、あと東京に来て、スカウトされて仕事を始めたとき、そしてその次はそれまで布で作品を作っていたけれど、写真に刺繍をしたときとComplexシリーズを出したときです。人生の大きな転機はこの3つくらいで、そこからあとは言いたいことを作品で吐き出すようになって続いています。

文化服装学院に入ったけど、服を作るのが好きなわけではない、ファッションを仕事にしたいわけじゃないって、学校に入ってから、気づいてしまったんですけど、そのときすでにメディアの仕事もしていたので、忙しかったです。二足の草鞋でしたから。文化服装学院って課題が多いので有名でそのせいで脱落していく人も多いんですけど、私は誰よりも早く課題を出していました。学校からものすごい速さで次の雑誌の撮影とかに向かって、自分でスタイリングも全部やるので、スタイリストとして衣装を借りにいって、夜はクラブで遊んで、寮の門限に間に合わなくて叱られたり。朝起きて、また別の雑誌の撮影に行って、それから学校に行く、みたいな。いろんな雑誌をやってたということもあって、かなりのハードスケジュールで。

そうやって自分を装飾してパフォーマンスしていて、清川あさみってものが生まれたなって思います。でもやっぱり自分は物作りしたい人なので、ずっと注目されていたり、メディアに出続けたり、テレビに出ていると疲れてしまうんですね。そういうモデル的なことを辞めるきっかけは卒業のタイミングにしようと思いました。モデルは3年くらいやったんですけど、出続けて忙しすぎて。社会との接続が始まって、清川あさみというものが生まれてしまったから、それを頑張って演じ続けないといけないわけです。生んでしまったはいいけど、疲れてしまう。そのまま芸能界への話もあったんですけど、それは辞めることにしたんです。

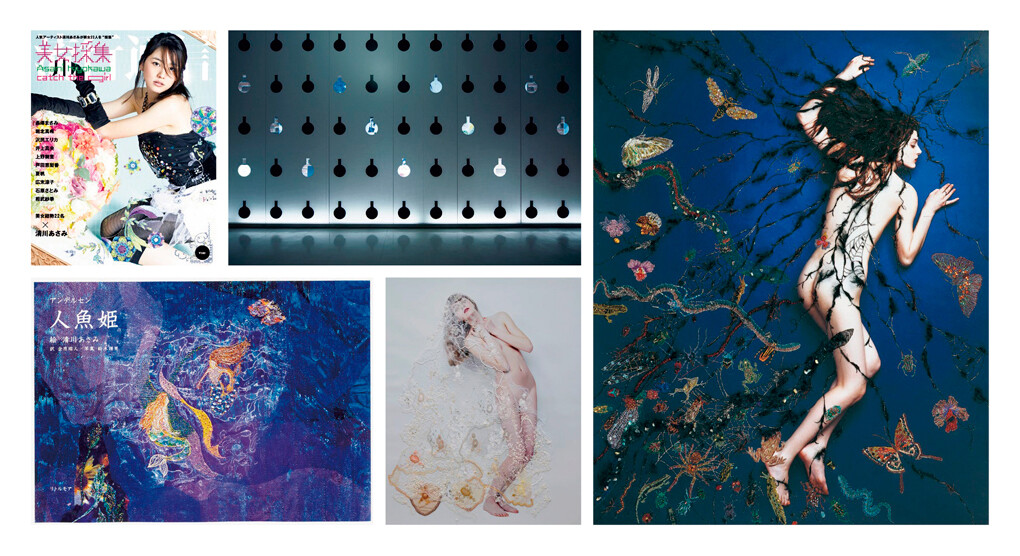

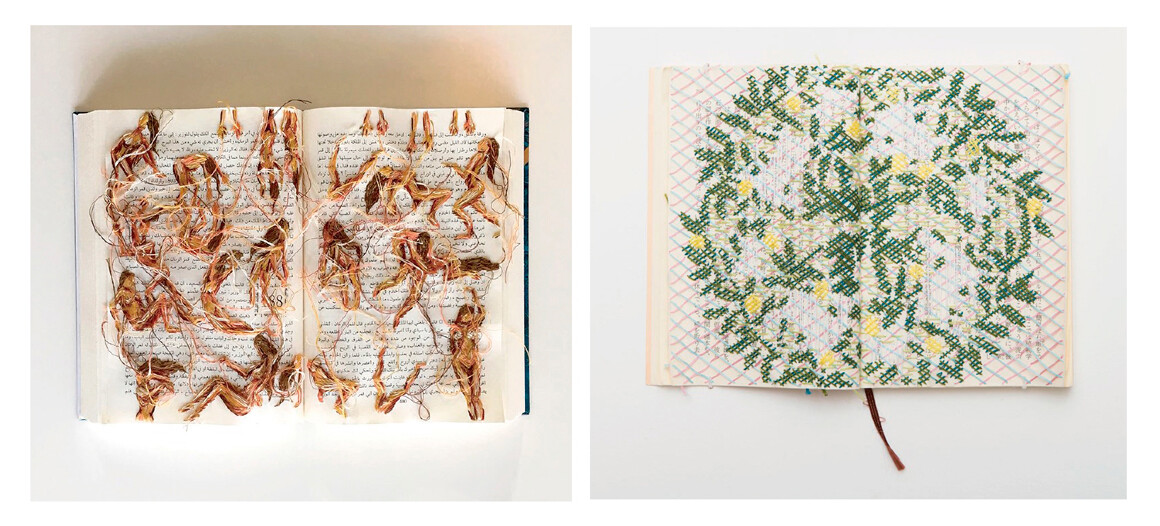

そこから物作りに行くんですけど、油絵はこのタイミングでは違うかなと思って、目の前にあったのは文化服装学院でやってきたことから、刺繍糸とか布しかないと。なので、ミシンで絵を描き始めたんです。文化時代になんか作ったっけって感じなんですけど、でも「最後くらい服を作ってみたら?」って先生に言われました。「あなたは絵の才能があるんだから」って。なので、服をつくるというより絵を描くことにしました。原型は普通のワンピースなんですけど、そこに接着芯で絵を描いてみたんです。すると、それを見てくれたギャラリー・トラックスという山梨のギャラリーの方が個展をしてみないかと誘ってくれたんです。アーティストをやっていた友だちがそのギャラリーに所属していたり、できやよいさんの作品を扱ったりしていたところでした。それで個展デビューしました。それが2001年。怒涛の日々でした。

こんな時代、今こそ命を大切に思うから

命をテーマにした作品を作りたい

命をテーマにした作品を作りたい

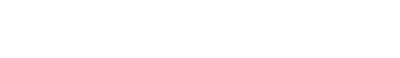

その個展をたまたま、JUDY AND MARYのTAKUYAくんや写真家さんが見てくれて、買いたいなって言って、購入してくれた記憶があります。作品を売るとかよくわからなかったんですけど、買ってくれるものなんだって。有り難かったです。さらに出会いは一気にやってくるんですけど、マドラ出版の方に本を作らないかって言われたんです。その頃から写真家の瀧本幹也さんの写真がとても好きだったので、彼に写真集を一緒に作ろうって持ちかけて、私の作品を持っていって撮影してもらったんです。いろんなことが一気に始まっていきました。2016年くらいまでそんな感じでした。

アートコレクターの人たちと本格的にコミットし始めたのが2016年。それまでは物作りをしたい自分が吐き出すものがあって、たまに、これ欲しいって言ってくれる人がいて、よくわからないまま、いくらで売ったかも覚えてないけれど、頼まれて作っていました。大きな転機は原宿のGYREでの展覧会。コレクターさんとのお付き合いが始まりました。今まで売る目的で制作していなかったので、あさみさんの作品って買えるんですねって、初めて知った、みたいな感じでした。作品が高橋龍太郎コレクションなどにも収蔵されたりしました。

大小の転機はいくつかあり、いろんな展覧会に出たり、いろいろ作ってきたり、印象に残っている作品はそれぞれあるんです。『TOKYO モンスター』もそうだし、『Complex』もそうだし、シリーズごとに思い入れが強くて、でも、どこが原点かと言われると4歳で描いた絵の話をします。ずっと作っている作品がどう社会に受け入れられているかは考えますね。見る人が勝手に解釈してくれて、勝手に出来上がっている感じもある。それが面白くもあります。自分は自分で素材とかコンセプトとかと常に向き合っている感じなんです。

一方で今って、戦争があったり、パンデミックがあったり、災害が頻繁にあったり、その多すぎるその情報が世界を駆け巡る。生徒もそうだし、先生だって、どうしていけばいいのかってみんな思っている時代じゃないでしょうか。アーティストにとって時代を切り取ることが表現の一つということもあるので、作品から読み解くべきものってとても多い。戦争の話をするのがわかりやすいかもしれないけれど、一番大事なのは、生きているということなんだと思います。命というものを実感したり、それをテーマにすることが多くなっていく。いつどうなるかわからない。いつ死ぬのか分からないとなってくると、そのとき何を残せるかということを考えざるをえません。だからこういうものを作っておきたいとか、今こそ命を大切に思うから、命をテーマにした作品を作りたい、とか考えるわけです。

『TOKYO モンスター』のようなストリートスナップで「今」を切り取った視点を伝えたいなとか。写真だと複製しやすいので、生々しい記憶や理由、形跡を刻みたいというか、それで紡ぐという形にしたくて、縫っているわけです。鉛筆とか、絵具とかじゃなくて、まったく違うテクスチャーで表現したい。その作品もそうなんですけど、表と裏というテーマがあったり、光と闇というテーマもそうです。生と死も。そういう二面性を行き来するのが自分の手法だなと思っているところがあります。そういう世の中だと感じながら。時に急に裏側に回ることもある。一生懸命やっていてもすぐに裏返る。命を大切なテーマにしたりとか、自分が見てる世界を常に解釈しながら作りまくるっていうのは、自分にとって大事な表現だなと今は痛切に思っています。

美術の歴史をたどって、その上に現在の私たちの活動があるというのはもちろんですが、今とにかく何ができるのかという、やむにやまれぬ思いを大事にしたい。こんなにたくさんの情報があって、それが交差しているこの状況を利用して、自分たちは人間として何ができるのか、というところを真摯に考えて、やっていけたらいいなって思っているんです。

現代アートもすごく大事だけど

伝統芸能や歴史を辿ることもしていきたい

伝統芸能や歴史を辿ることもしていきたい

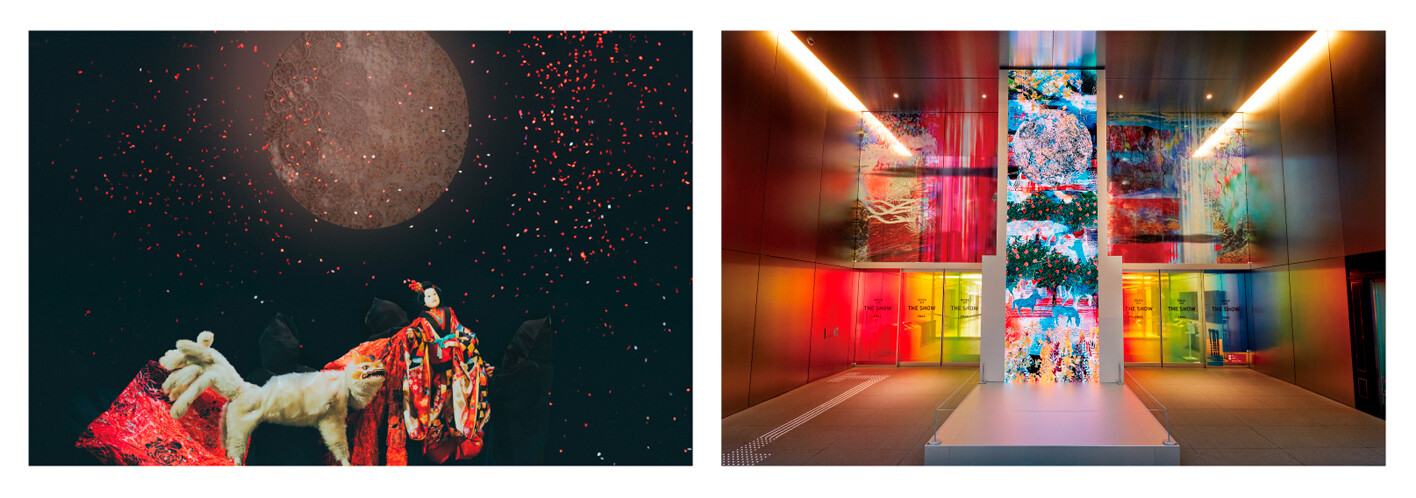

そういった古代の神話や人間の本質、デジタルまでひと通りテーマにして作品制作を続けていたら、人形浄瑠璃など伝統芸能にも興味が出て関わり始めました。AI(人工知能)だとか、VR(仮想現実)だとか、無駄のないデジタルでどんどん進んでいる時代に、明らかに逆行してるなって思ったんです。一体の人形を動かすために3人が必要であることとか、面白くて。でも、そういうスタイルだから面白いし、それで500年前から人々を喜ばせ、感動を与えたりしてきたということがある。人が喜ぶものとか、悲しいっていうものって、本当に一千年前もあまり変わらないだろうなって思えてきます。日本ではそういう楽しいお祭りとか娯楽とか、人形による芝居とかで、昔はもっと自然とも触れ合ってきたのだろうと思います。今の人には昔のままでは言葉が通じないところもあるので、もう少しみんなに響く物語にしてあげたら伝わると考えました。そうすると自ずとヴィジュアルも変わってくる。景色も衣装も舞台美術も自然にアップデートされて、今の人が見ても、「あ、なんか、日本っていいな」「伝統っていいな」って仕組みを作ることができたら、面白いですよね。自分が東京に来て、最先端の服を着るような感覚と同じで、今ってこれを次世代に繋ぎたいし、より心が豊かになるんじゃないかと。

『千年後の百人一首』という本を作ってから、伝統的なものにどんどん興味を持っていったんです。日本に生まれてこの島国で育った自分たちの気持ちを大事にしたいというときに、そういう古典芸能のように伝統があるものによって、結局、究極の心の変化を楽しめると思うので。現代アートもすごく大事だけど、伝統芸能や歴史を辿るのもいいんじゃないかと思うのはそういうことですね。心だけはずっと変わらない、一緒のものだという気がします。

今後、日本はどうなっていくんだろうって、難しいなって思います。想像力にいろんな視点を持つ事が大事になってきますね。フェイスブックを立ち上げたマーク・ザッカーバーグの言葉「リスクを取らないことが最大のリスクだ」というのが、もうすごくわかる。この日本の中でどういうふうに生きていくかって、みんなでもうちょっと考えてみたいですね。

日本の文化とか、超感覚的(クオリア)なものって、すごく憧れられているところがあるしそれを活かせばいいのにとも思います。それがあって、伝統って面白いってなってくると信じています。私が今の時代の生徒だったら、可能性を最大限に生かす気がします。それはたくさんの多種多様な経験をしたから気づけた事かもしれませんね。でも、やっぱり、18歳まで淡路島にいたからこそ良かった部分もあります。絵本や物語や本質的なものに深く入り込むことができたこととか、それも良かったと思います。また違う環境だったらもっと違うこともできたんじゃないかっていつも考えてしまうんですよね。

●清川あさみ(きよかわあさみ)

1979年、兵庫県・淡路島⽣まれ。大阪芸術大学美術学科客員教授。2000年代より“ファッションと⾃⼰表現の可能性”をテーマに創作活動を⾏なう。代表作として「美⼥採集」「Complex」「TOKYO MONSTER」などがあり、写真に刺繍を施しながら、個⼈のアイデンティティを形成する“内⾯”と“外⾯”の関係や、そこに⽣じる⼼理的な⽭盾やギャップなどを主題とした作品を発表してきた。現在11刷のベストセラー『銀河鉄道の夜』(リトルモア)など絵本や作品集などの著書も多数あり、詩人の⾕川俊太郎⽒との共作絵本『かみさまはいる いない?』が2年に1度の児童書の世界⼤会の⽇本代表に選ばれる。⽔⼾芸術館(2011年)、⾦津創作の森美術館(2015年)、東京・表参道ヒルズ(2012年、2018年)はじめ個展・展覧会を国内外で多数開催。アートディレクターとして広告のビジュアルやグラフィックデザインに携わると共に、空間デザインやCM映像のディレクター、審査員などを務める。